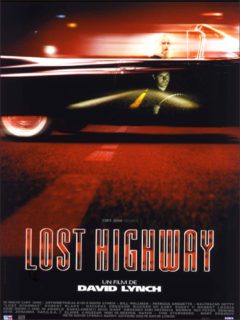

En 1997, Lost Highway de David Lynch débutait et s'achevait sur les mêmes images : celles d'une route sans fin, défilant à une vitesse effrénée. Quatre ans plus tard et après la parenthèse Une histoire vraie, road movie contemplatif sorti en 1999 qui fait figure d'ovni dans la filmographie de Lynch, Mulholland Drive se place directement dans la continuité de Lost Highway. Dans leur structure bien évidemment, tous deux séparés en deux parties dans lesquelles les personnages se dédoublent (Renée puis Alice dans Lost Highway, Betty et Diane dans Mulholland Drive pour ne citer qu'eux), mais surtout dans leur aspect labyrinthique. Lost Highway est un film qui emmène le spectateur errer sur cette sombre route de la folie, tout comme Mulholland Drive est une exploration obscure de la psyché d'une jeune actrice, que l'on pourrait rapprocher encore une fois à une route. Non plus celle, étrangement ordinaire, de Lost Highway, l'autoroute perdue, mais un mythe, cette «Mulholland drive» qui s'étend jusqu'au célèbre panneau Hollywood, mystérieuse route menant vers la gloire, mais aussi symbole du vagabondage onirique de l'âme. C'est bien sur cette route que se déroule l'accident de Rita, qui l'amène à l'amnésie puis à la redécouverte de soi et de ses sens, comme dans la scène érotique avec Betty, mais une redécouverte troublée, fragmentée, à l'image de la route sinueuse.

Mulholland Drive, il ne faut pas l'oublier, est à l'origine un pilote de série finalement rejetée, que Lynch transforma alors en un film. A l'opposé de la saison 3 de Twin Peaks, série semblable à un long film de 17 heures, Mulholland Drive est alors une sorte de film-série, une série entière en deux heures, resserrant le temps, et dans lesquelles les différentes intrigues se mêlent sans réellement se rencontrer. L'occasion de perdre le spectateur dès le début, brouillant la limite entre rêve et réalité : après-tout, une des premières scènes du film montre bien en vue subjective une personne s’allongeant sur un lit, entrant ainsi dans le sommeil et la rêverie.

Pour autant, si ce dédale de scènes peut laisser certains dubitatifs, il ne faut pas confondre onirisme et absurde. On pourrait accuser Lynch de faire un cinéma sans sens ni logique, d'autant plus que celui-ci refuse d'expliquer ses films. Pourtant, l'univers de Lynch a bien une logique, sa logique propre : il s'agit simplement d'en trouver la clé, comme pour ouvrir cette boîte.

Il est communément admis que la structure narrative du long-métrage correspond simplement à une dualité entre le rêve, forme idéalisée de Los Angeles, la ville des anges, et de Hollywood, et un retour brutal à la réalité : derrière les stars et le glamour, l’ombre du système plane, comme lorsque Betty propose à Diane un « raccourci ». Ce raccourci, c’est celui qui mène jusqu’à la colline surplombant les lumières de la ville, un petit chemin, mais c’est aussi les faveurs sexuelles accordées à contre-cœur, une quinzaine d’années avant l’affaire Weinstein, qui permettent de contourner l’attente du succès.

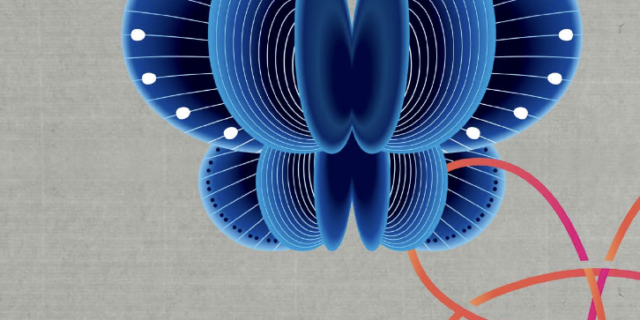

Entre rêve et réalité, la passionnante scène du club Silencio apparaît alors comme le point de basculement : dernière scène avant l'ouverture de la boîte et le retour au réel, elle déconstruit les illusions des personnages et les artifices mêmes du cinéma. Un magicien apparaît, dans la brume, illuminée par des éclairs, dans une mise en scène flagrante, et nous révèle les rouages : « It's all a tape. It is an illusion. ». Dès lors, le chant qui suit s’avère être aussi beau que froid, terne, du simple playback : le bleu des cheveux de cette mystérieuse femme présente au club, mais aussi le bleu de la boîte, évoquent autant l’évasion, par le rêve, que la transition dans un inconscient psychotique, la perversion. Omniprésente dans la filmographie de Lynch, c’est ainsi la couleur de la scène du nightclub de Blue Velvet déjà, avant la découverte du sadomasochisme que développe la chanteuse, celle de l’arrivée dans la « black lodge » de Laura Palmer, adolescente à priori parfaite qui cache en réalité des parts d’ombre, dans Twin Peaks : Fire Walk with Me, et donc celle qui marque la fin du rêve, la transition vers la sombre réalité de Los Angeles dans Mulholland Drive. Au romantique fantasmé entre Betty et Diane dans le rêve, succède l’amertume de leur relation dans le réel, et Betty, jeune actrice belle et talentueuse, devient alors Diane, une femme égarée à Hollywood, ayant perdue gloire et amour, et poursuivie par les remords du meurtre, commandité, de Betty (la scène comique où un tueur à gages échoue lamentablement un crime le reflète).

Mais cette interprétation, bien qu’elle soit la plus limpide, n’est ni parfaite (des éléments d’un Hollywood aux rouages destructeurs apparaissent déjà dans la première partie, comme lors de l’audition, où un acteur à l’aura malsaine prend bien trop à bras-le-corps son rôle), ni unique. Qu’en est-il alors du SDF ? Des éléments échappent toujours à l’analyse.

Car si Lynch ne souhaite pas expliquer son film, ce n’est pas pour le mystifier simplement, son long-métrage étant déjà un mystère à part entière, mais pour que chacun puisse se perdre dans son labyrinthe et trouver sa propre voie. Comme Kubrick, qui lui aussi refusait les demandes d’explications, il s’adresse directement au subconscient du spectateur, à son ressenti émotionnel : « Il y a une logique dans chacun de mes films, mais l’important c’est votre logique à vous ».

Mulholland Drive est alors un film passionnant à parcourir, à l’image de cette mystérieuse route : finalement, c’est le spectateur lui-même qui est chargé d’ouvrir la boîte bleue, déchaînant, tel Pandore, les fantasmes lynchiens. Replongeons alors au cœur du mystère! Car si le chant du club Silencio n’est qu’un enregistrement, il n’en reste pas moins magnifique.