Histoire de parler d’amour (Sous le ciel de Koutaïssi, Aleksandre Koberidze)

Profession Reporter

Édition 2021-2022

Quand dire c’est faire, raconter c’est refaire. Avec Sous le ciel de Koutaïssi, Alexandre Koberidze nous conte l’histoire d’un coup de foudre différé par une malédiction, un mauvais mot soufflé par le mauvais œil d’une caméra surveillant à distance les premiers pas maladroits de deux êtres qui se sont trouvés avant de s’être cherchés. Mais pour que le hasard soit véritablement fiable, il faut que sa trame trouve le temps de se dérouler, sinon l’eau coule sous les ponts sans qu’elle se cristallise en sentiment, la pellicule s’emmêle en tournant à vide. Il faut donc que la narration s’en mêle, que le moindre détail vienne demander aux amants le fil qui les lie. Car à la grande narration mythologique du conte répondent les longs plans fixes de la rêverie cinématographique qui capturent les corps en attente. De l’autre ? Un genou replié sur une chaise, des pieds se traînant sur le sol, un regard qui perce à jour les apparences d’altérité sont d’autant plus éloquents d’histoires et de

sensations que l’absence de mots sur ces images appelle l’imagination à y promener son regard.

La scène de reconnaissance, topos universel que Koberidze prend au mot : retrouver, dans l’altérité, ce que l’on connaît, une part de nous-même. Encore faut-il savoir ce que c’est, nous-même. Devenir complètement autre pour mieux se retrouver, se retrouver pour mieux rencontrer l’autre, se retrouver dans la rencontre de l’autre, rencontrer l’autre en soi. L’universalité du conte d’amour ne permet-il pas ce reflet et relai d’identification qui nous rend à nous-même? Mieux, il révèle tel un émulsifiant de photographie le vrai visage de l’amour, toujours dans des corps, dans les interstices des rides d’un sourire plein de pudeur.

À la monumentalité statuaire des grands œuvres d’art dont on croit faussement qu’elles statuent définitivement sur ce que c’est que l’amour, Alexandre Koberidze oppose le passage du temps qui coule telle la rivière au milieu de la ville. Ces corps de marbres sont autant d’écrans de projection sur lesquels l’image danse et rencontre les aspérités d’une matière qui ne demande que le soin d’un toucher réparateur.

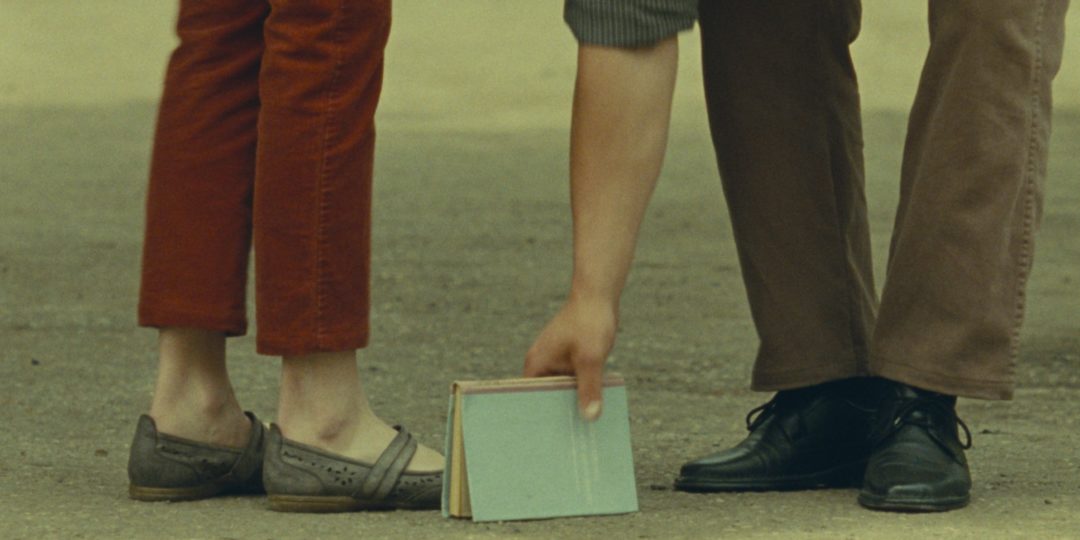

Et les enfants du film, aussi libres dans leurs déplacements que les chiens errants qui se donnent rendez-vous aux quatre coins de la ville, sont les seuls à pouvoir faire face à cette monumentalité grandiose : eux seuls sont capables de lire et d’écrire des mots aussi justes puisque leur inscription sur les pages d’un cahier est un rituel mis en œuvre avec application et ferveur. Ils surgissent des images, de derrière un arbre qui avait d’abord caché l’adulte en perdition. Ils jouent, donc ils sont.

Mais ce qui est véritablement merveilleux, c’est que même les chiens ne sont pas exempts d’histoires à raconter. Car, après tout, ne sontils pas membres d’une communauté qui se rassemble cérémonieusement autour des histoires que le grand petit écran a à leur montrer ?