Haut dans la liste des prouesses du cinéma américain réside sa capacité à écrire à l’écran son histoire immédiate. Quelques années après leur collaboration sur Démineurs, oscarisé comme meilleur film en 2010, la réalisatrice de Point Break et Strange Days, Kathryn Bigelow et son scénariste Mark Boal ont réorienté sur le tard leur projet de film sur la bataille de Tora Bora de 2001 à la suite de l’annonce que l’Amérique attendait depuis dix ans : l’élimination d’Oussama ben Laden, chef d'Al-Qaïda et manitou des attentats du 11 septembre qui ont traumatisé le pays. Dix ans de traque acharnée qui sont donc l’objet de Zero Dark Thirty, sorti en janvier 2013, fresque éprouvante à la clairvoyance vertigineuse et chef-d'œuvre polémique où s’enchaînent enquête sur le terrain, compilations d’informations et séquences de tortures.

Évacuons ainsi d’emblée tout malentendu : l’idée de génie de Zero Dark Thirty est aussi celle qui fonde le climat de méfiance malvenue qui l’accompagne parfois malheureusement. Loin du film à thèse à la Oliver Stone ou du brûlot anti-Bush comme ont pu en faire Robert Redford ou George Clooney, Bigelow opte pour une approche opérationnelle : c’est l’enquête, ses enjeux, ses mécanismes, son existence concrète qui intéressent la cinéaste et président au style dépouillé de la mise en scène. Bigelow tait ses effets flashys des années 1980 ou 1990 pour une caméra épaule sèche, économe, concentrée, au plus près de l’action, attentive plus que moralisatrice. En résulte également Maya (Jessica Chastain), avatar de l’obsession états-unienne pour retrouver Ben Laden et de la machine déployée par la CIA, protagoniste presque sans identité totalement fusionnée à sa fonction. C’est à elle que Bigelow cheville sa caméra, et aux autres agents qui opèrent à ses côtés, comme une reporter au cœur du cyclone. Cette frontalité détachée suffisamment précise pour se passer de jugements faciles, que certains critiques hâtifs ont pris pour une déclaration de “neutralité” (notion parfaitement caduque au cinéma), amènera les plus égarés à oser l’accusation ultime de complaisance face aux séquences de tortures, éprouvées dans toute leur durée, et apparemment validées par un film qui montrerait leur utilité dans l’obtention de renseignements clés (argument à la fois faible et erroné). Incompréhension absurde, un an avant celle qui touchera l’American Sniper d’Eastwood, d’un film qui choisit de comprendre plutôt que de faire l’autruche, a l’intelligence de filmer avec ses personnages sans ne rien cacher de leurs exactions, et met d’abord et surtout le public face aux horreurs dissimulées derrière les “interrogatoires renforcés” (comme le communiquait l’administration Bush) d’une mission en forme de miroir aux alouettes.

La traque, plus que l’objectif, est le nerf de Zero Dark Thirty, et Ben Laden le prétexte à une quête qui mènera l’Amérique dans son nouvel état : l’ère de l’information. Les “heures sombres” vécues pendant le 9/11, traduites dans le film par un écran noir sur lequel résonnent des enregistrements sonores du jour fatidique, donnent le programme thématique du film ; dans la première image, des rais de lumière percent le toit du hangar où est détenu un prisonnier, métaphore visuelle des premières pistes qui permettront de faire la lumière sur ce qui échappe pour le moment aux services de renseignement. Une absence d’information rendue insupportable par le traumatisme, source d’une paranoïa qui poussera Maya et ses collègues à tous les extrêmes pour y pallier, remplir les zones d'ombres et peut-être par la même racheter l'idéal brisé de l'Amérique.

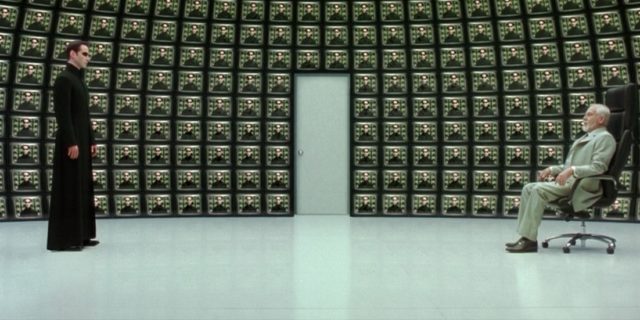

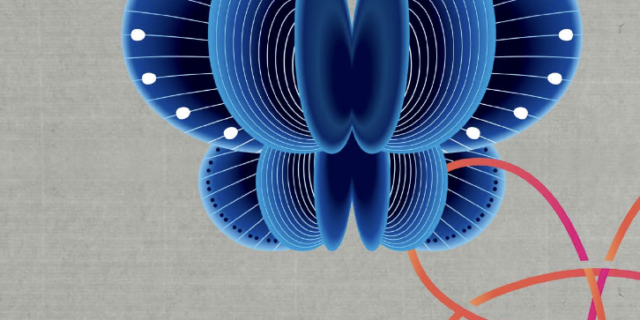

Ce sont les informations, les données qui sont ici maîtresses, jusqu'à organiser la structure du film qui se dilate où se condense en fonction de la densité de renseignements collectés : d'abord une dizaine d'années laborieuses occupent la moitié du film, puis la centaine de jours une fois la cachette de Ben Laden localisée la moitié de cette durée, et l'assaut nocturne sur la planque le dernier quart, quarante minutes de quasi-temps réel alors que l’analyse est suspendue à l’avancée à échelle humaine des soldats. La troupe des SEALS, semblables à une horde de cyborgs avec leurs lunettes de vision nocturne, représentent définitivement la pointe (pour reprendre le nom de l’opération « Neptune’s Spear ») de la machine d’investigation qui les a menés jusqu’à Ben Laden. Comme eux perçent même le noir de la nuit avec leur équipement, ne subsiste dans cette large opération de surveillance plus aucun angle mort - Maya transforme même l’absence d’information sur la potentielle demeure du terroriste en une preuve de sa présence (si, alors que l’on peut désormais tout voir, ce lieu reste caché, c’est qu’une dissimulation active est à l’œuvre).

L’image verdâtre produite par leurs lunettes et substituée à la vision des soldats, achève un processus de transformation du regard humain en “regard-machine”, des corps en information, duquel les agents de la CIA vont se retrouver les instigateurs. De la violence organique des premières scènes de torture, le film s’éloigne progressivement vers des enregistrements vidéos d’interrogatoires similaires. Ce qui était charnel et dérangeant s’aseptise au travers de la texture patinée des vidéos, banque de données parmi d’autres consultée d’un clic par Maya comme elle ouvre un traitement de texte sur un écran adjacent. Une transformation, presque au sens industriel, de l’humain en information. Voire en image, l’entreprise états-unienne étant à parts égales une volonté de reprendre le contrôle du terrain que de son écrin médiatique. Aux images matricielles des attentats du 11 septembre, toile de fond invisible du film, et de ceux qui suivront (attaques terroristes à Khomar, Londres ou Islamabad) répondra le Graal, la photographie ultime : celle du corps sans vie d’Oussama ben Laden.

Ce que cache l’obsession de Maya, c’est le basculement de la guerre - chaotique, nerveuse, sous adrénaline dans Démineurs - sur le terrain du virtuel, des données, de la production d’information, une cascade de dominos pour relier in fine le monde entier à une même grille de réseaux interconnectés de renseignements et d’images. Maya, finalement productrice d’une photographie en forme de mythe qui réhabiliterait, panserait les blessures de l’Amérique, n’est pas si éloignée d’une metteuse en scène, enchaînant casting (les photos des membres du réseau terroriste, placardés sur un mur, pour lesquelles la mise au point délaisse les autres humains dans le plan) et départ en tournage, dirigeant les soldats-robots de Neptune’s Spear comme depuis la régie d’une émission télévisée. Qu’est-ce que “Zero Dark Thirty”, l’heure de l’assaut (minuit trente), si ce n’est le moment d’un foyer médiatique décidé par la CIA en regard de toutes ces dates funestes inscrites à l’écran (“11 septembre 2001” en tête) qu’elle a subie ?

Loin du tract revanchard, le film de Bigelow est avant tout, par le prétexte d’un Ben Laden qui n'apparaîtra jamais complètement à l’écran à part au travers d’un appareil photo, l’illustration exemplaire d’une transformation du monde. Une traque évidemment gagnée (ou perdue ?) d’avance, inéluctable comme la bande-son d’Alexandre Desplat, toute en percussions graves et violons lancinants. Zero Dark Thirty est un “film de rouages”, dans la tradition de ceux de Francesco Rosi (Salvatore Giuliano) ou Otto Preminger (Tempête à Washington), explorant avec rigueur les mécanismes de ses institutions. Une œuvre fleuve, acérée et complexe, menée jusqu’à une conclusion d’une amertume saisissante, qui achève s’il le fallait de convaincre de la droiture du regard de Bigelow sur la réalité de ce qu’elle filme. Une fois l’objectif rempli, la dépouille authentifiée par Maya, elle s’apprête à quitter la base militaire et se trouve seule passagère d’un avion-cargo. “Où voulez-vous aller ?” lui lance le pilote. Maya, interdite, laisse échapper une larme. Loin de la célébration d’une quête vengeresse accomplie au bout d’une décennie, l’illusion prend fin. L’espoir de redresser l’Amérique, définitivement déçu, masquait un avenir dont Ben Laden n’était que l’homme de paille, la chimère obsédante. Le film s’achève ainsi sur une note d’ « À quoi bon ? », un aboutissement dérisoire par rapport au chemin parcouru : la transformation progressive des individus en données, du regard humain en machine et du monde en image, le remplacement du réel par une grille d’informations sans angle mort, le basculement dans son double virtuel.