Après The Witch en 2016, sortait en salles The Lighthouse, en 2019, le deuxième long-métrage de Robert Eggers, réalisateur de films d'horreur s'inscrivant dans un nouveau courant souvent qualifié d'«elevated horrror», l'horreur élevé, aux cotés d'autres auteurs comme Ari Aster (Hérédité) ou encore Jordan Peele (Get Out). Le terme peut paraître en lui-même élitiste : il est inutile de rappeler que le genre horrifique n'est pas plus bas qu'un autre, même ses séries B. Mais il correspond bien à une certaine tendance cinématographique, ou plutôt à une contre-tendance, s'opposant à tout un cinéma horrifique standardisé, qui, comme le cinéma hollywoodien contemporain en général, s'organise autour de sagas lucratives. Récits fantomatiques aseptisés (les Conjuring), bains de sang répétitifs (les Saw et autres «torture porn»), ou encore found footage permettant un faible budget mais un fort profit (les Paranormal Activity) : tout y est prétexte à des suites, et surtout, tout tourne autour d'une certaine conception de la peur. Une peur momentanée, qui y résulte surtout d'effets de surprises, les jump scares, ou de scènes particulièrement gores. C'est dans ce domaine, le cœur du cinéma horrifique finalement, que se démarque particulièrement l'«elevated horror» donc. Plutôt que de se limiter à cette peur de l'instant, le mouvement cherche avant tout à saisir dans le spectateur l'émotion d'une réelle terreur. Sourde dans le sens où elle n'est pas surlignée par du sound design excessivement bruyant pour provoquer le sursaut, mais bien omniprésente, entourée d'une atmosphère travaillée, marquée de thématiques qui reviennent à une horreur plus psychologique, qui agrippe le spectateur et ne le lâche pas.

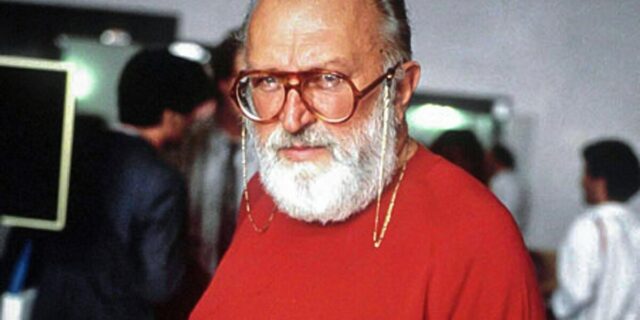

C'est dans cette optique là tout d'abord que brille The Lighthouse (comme un phare dans la nuit, oui), qui ne se résigne pas aux règles commerciales modernes : l'ambiance avant tout prédomine, englobe le film, le plonge dans un temps figé, dans un espace abyssal, tel une bouteille jetée à la mer que l'on retrouverait des décennies plus tard. Tandis que la pluie s'abat sur le petit îlot (et son phare) que doivent garder Robert Pattinson et Willem Dafoe, respectivement Thomas et Thomas, deux marins aux mines patibulaires filmés dans un magnifique noir-et-blanc qui creuse en nuances grisonnantes leurs figures, les cornes de brumes tonitruantes se mêlent aux cris éraillés des mouettes. Son et image s'allient ainsi pour créer ce phare, un véritable hôtel Overlook sur mer.

Huis-clos isolé, le long-métrage reprend la Nouvelle-Angleterre que filmait Eggers dans The Witch, ses mythes, son vieil anglais, convoquant aussi bien la littérature gothique d'Edgar Allan Poe que les chansons traditionnels de matelots. Un univers qui fascine le cinéaste. La première partie du film est alors prétexte pour Eggers à virer au presque documentaire, s'inspirant grandement des Feux de la mer de Jean Epstein. Dans un format 1.19:1, proche de celui des premiers films parlants de Fritz Lang, enfermant les personnages dans un espace restreint et vertical, Eggers fait un portait du quotidien de ses personnages et le déconstruit en une série de rudes besognes détériorant les corps. Un rapport charnel, à la fois sexuel (la figure fétichisée de la sirène) et trivial (les flatulences du personnage de Willem Dafoe qui ponctuent les dîners), qui irrigue le film, et ne fera que prédominer au cours du temps, alors que la relation entre les deux hommes s’obscurcit.

La deuxième partie (sont-elles cependant facilement séparables ?), bien plus critiquée et pourtant pas si critiquable, se rapproche plus de Lovecraft que d'Epstein : passée le dur quotidien des protagonistes, Eggers sème la graine du fantastique. Monstres, tentacules, monstres à tentacules, ivresse, sirènes, références et légendes en tous genres sont au rendez-vous, et d'aucuns pourraient y critiquer un mélange indigeste au préjudice du film. Pourtant, Eggers n'est jamais réellement en roue libre : la mise en scène reste toujours maîtrisée, tout comme les acteurs ne traversent jamais la fine ligne qui sépare folie et surjeu d'ailleurs, mais surtout les relectures des différents mythes ne sont jamais vaines. La conclusion qui se rapproche d'une métaphore de celui de Promethée, Robert Pattinson volant le feu à son gardien, n'est pas tant ainsi l'objectif d'Eggers qu'une stature donnée à son récit. Lui-même a dit ne pas vouloir réaliser de film se déroulant dans un cadre contemporain : dans le mythologique, il cherche alors bien l'intemporel, voire le démiurgique. La construction même du film transforme bien le prosaïsme des tâches de ses personnages en une confrontation aux accents légendaires. Mais le mythologique reste donc davantage un moyen qu'une fin : paradoxalement, c'est dans ces personnages mythiques, plus grands que nature, qu'Eggers va faire rejaillir la psychologie intime, l’inconscient cruel qui ronge de l'intérieur, ainsi que la masculinité toxique (ce n'est pas pour rien si Eggers lui-même décrit son phare comme un immense symbole phallique) qui confronte deux êtres. Les rapports de force se compliquent et se renversent, et finalement la terrible dualité des personnages s'affiche, thème évidemment encore une fois très proche de l’œuvre de Poe : le scénario s'inspire en effet d'une ébauche d'une de ses nouvelles. Alors que Pattinson commençait à terre, se préoccupant de fange, et Dafoe au sommet du phare, ce dernier finit enterré et Pattinson brûlé par le feu sacré.

Ainsi, The Lighthouse, de la même manière qu'il élève ses personnages au rang mythologique, s'élève véritablement au-dessus de nombreux films d'horreur de ces dernières années. Plutôt que la peur instantanée mais vaine et de courte durée, Eggers capte dans son abîme insulaire une terreur pesante et captivante, une angoisse psychologique et presque métaphysique.