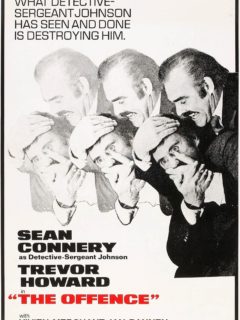

Parfois délicat à situer sur l'échiquier du cinéma américain, Sidney Lumet, formé à la télévision avant d’arriver au cinéma en 1957, fait partie de ces vieux briscards qui ont rencontré, à la fin des années 1960, le mouvement naissant du Nouvel Hollywood et ses inventions formelles. A la fois grand artisan de films classiques et modernes, curieux, Lumet réalisera des oeuvres emblématiques de la période (Serpico en 1973, Un Après-midi de chien en 1975). The Offence appartient davantage à cette catégorie, grand film trouble, désorganisé et dérangeant, où Lumet retrouve après La Colline des hommes perdus (1965) et Le Gang Anderson (1971) Sean Connery sous son jour le plus retors.

On entre dans le film comme dans un cauchemar. Le film gravite autour de sa scène d’ouverture, vue au ralenti à travers le halo aveuglant d’une lumière en surimpression, qui annonce son opacité et sa dimension psychanalytique : dans une salle d'interrogatoire (le film se déroule en périphérie d'une ville anonyme de la campagne anglaise), l'inspecteur Johnson (Connery) vient de passer à tabac Kenneth Baxter (Ian Bannen, qui jouait lui aussi dans La Colline des hommes perdus), suspecté du viol d’une fillette, le laissant entre la vie et la mort. “Oh my God” s’écrie le policier face à sa propre violence, et le film va déplier cette séquence de toutes parts entre flashbacks et flashforwards (la découverte du corps de la fillette, les conséquences de la bavure de Johnson), y revenant sans cesse comme un centre névralgique duquel établir son examen de conscience.

Se dévoile alors un film complètement mental, prisonnier de l’esprit de Johnson, dans lequel rejouer par différente modulation la scène prototypique du cinéma de Lumet : le face-à-face, la discussion voire la "délibération" (comme le dit Jean-Baptiste Thoret), présente dès Douze hommes en colère, souvent à huis-clos (le tribunal dans le cas précédent, la banque d’Un Après-midi de chien, le train du Crime de l’Orient Express…). Argument classique - voir théâtral comme cela lui fut parfois reproché - dynamité par un étirement du temps qui le fait tendre à l’introspection métaphysique. Loin de clarifier, de solutionner, les échanges semblent à sens unique, comme si tous les protagonistes n’étaient que des façons pour Johnson de se parler à lui-même, et vont dévoiler sa psyché autant qu’elle vont opacifier le récit.

C’est bien l’esprit de Johnson qui sert de cadre au film, délimite son espace tortueux et recroquevillé. Passée la séquence où il retrouve la victime dans un bois, le décor se referme sur lui comme sa conscience, banlieue grise à l’architecture brute, moderne et inhumaine à la Buffet froid (Bertrand Blier 1979), quadrillée comme une prison, dont les deux excroissances bétonnées constituent les bornes ; le bâtiment où habitent Johnson et sa femme, grande tour, apparemment vide, si anonyme qu’il manque de s’y tromper d’appartement, et, du pareil au même, le commissariat, enchaînement tentaculaire de pièces semblables dans lesquelles on s’enfonce dans la deuxième moitié du film, méandres en travaux de l’esprit du flic qui s’effrite (questionné par son supérieur sur sa bavure, Johnson semble interroger directement sa conscience).

Entre ces deux monolithes de béton, le monde extérieur n'existe pas. Le trajet, en voiture de nuit, anticipant presque ceux de Taxi Driver (Scorsese, 1976), ne laisse deviner des environs que des halos de lumière comme si la solitude de Johnson, enfermé seul avec ses pensées, s’étendait au dehors. Il se heurte aux limites de son labyrinthe mental, dédale brouillé de flèches contradictoires (les signalisations, panneaux, marques au sol accentuant l’enfermement), butant contre les images résiduelles qui le hantent. Se révèlent, par flashs, les visions parcellaires des crimes que Johnson a dû constater en vingt ans de service, accumulées dans l’esprit du flic jusqu’à la monomanie. Des irruptions disruptives dans la continuité, typiquement Nouvel Hollywood, rappelant le montage syncopé du Point de non-retour de John Boorman (1967), déjà récit d’une crise existentielle du héros classique de film noir.

Parce qu’ainsi, Lumet renverse la figure naissante du flic hard boiled (L’Inspecteur Harry est sorti deux ans plus tôt) ; le Mal insondable rencontré par Johnson n’est plus différent de la frustration qui l’habite et le poussera à tabasser Baxter, et The Offence s’avère un grand film de contamination. On réévalue alors avec inquiétude - nourrie par les flashs reprenant des plans de la scène - la découverte de la jeune fille abusée au début du film : sa peur à l’arrivée de l’inspecteur est-elle due à ce qu’elle vient de subir, ou reconnaît-elle son agresseur à deux visages ? L’attitude de Johnson se prête à l'ambiguïté : il bifurque de la battue et retrouve la fillette blessée et apeurée presque d’instinct, se place sur elle pour la calmer dans une posture équivoque, et semble presque inquiet de se faire voir du reste du peloton policier. Lumet, évidemment, se garde bien de trancher, ne nous laissant apercevoir la figure qui emporte la victime que dans un plan large à la Blow Up, nous laissant décider qui nous reconnaissons de l’inspecteur ou de son suspect.

The Offence fait le portrait fragmenté et subjectif d’une figure profondément double, corrompue par contact prolongé avec une violence immanente et perdue dans un univers kafkaïen - non loin de celui du zélote Gian Maria Volontè dans Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon d’Elio Petri (1970), rendu à la fois enquêteur et criminel par son ivresse du pouvoir. Une œuvre résolument moderne en forme de dédale intérieur, dont le Cruising de William Friedkin constituera sept ans plus tard une version underground et explicite, à redécouvrir dans la filmographie dense et variée de son réalisateur.